自然素材を使った健康的で快適な住まいづくりを行う「ココファミーユ|夢工房」のスタッフです。

梅雨も明けて、いよいよ夏本番。ジリジリ照りつける太陽に、セミの大合唱、そしてどこからか香る夏の匂い…まさに夏真っ盛りですね。

暑くてジメジメするこの季節、やっぱり「エアコンの効いた涼しいお部屋で過ごしたい」って思いますよね。私もついつい設定温度を下げてしまいがちです。

でも、この「あ〜涼しい」の裏側に、ひっそりと潜む「見えない敵」がいるのをご存知ですか。その敵こそが、今回のテーマ「夏型結露」なんです。

冬の窓ガラスにつく水滴は「あ、結露だ」って目で見てわかるから、皆さん対策されている方も多いと思います。でも、夏の結露はとっても厄介。なぜなら、壁の中や屋根裏、床下など、目に見えない場所でこっそり発生して、じわじわと家を傷つけていくからなんです。

夏型結露がもたらす「ひぇ〜」な影響

「夏型結露?」「何それ、聞いたことない…」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。でも、この夏型結露は、皆さんの大切なマイホームと、そこで暮らす皆さんの健康を脅かす、決して無視できない問題なんです。

冬の結露と同じように、夏型結露も水分を発生させます。この水分が、家にとっても、人にとっても、とっても困った問題を引き起こしてしまうんですよ。

1. 家が傷んじゃう。特に「腐朽」

夏型結露が一番恐ろしいのは、なんと家の骨組みが腐ってしまうことなんです。結露で木材がいつもジメジメしていると、木材を食べる悪い菌(木材腐朽菌)が元気になっちゃうんです。この菌は、その名の通り、木を「腐らせる」働きをします。

想像してみてください。家の土台となる柱や梁が、見えないところで少しずつ腐っていくなんて…。最初は小さな腐りでも、時間が経つにつれてどんどんひどくなり、最終的には家の強度がグンと落ちてしまいます。最悪の場合、地震で家が倒れてしまう危険性も出てくるんです。地震が多い日本だからこそ、これは本当に放っておけない問題ですよね。

それに、金属部分もサビやすくなって、家全体の寿命が短くなってしまいます。高額なリフォームや建て替えが必要になるほどの大きなダメージを受けることも珍しくありません。

2. カビが大発生。アレルギーや体調不良の原因に…

湿気と適度な温度は、カビにとって最高の環境なんです。夏型結露が発生するところは、まさに**カビのパラダイス**になってしまいます。壁の裏側、天井裏、床下など、目に見えない場所でカビが大量発生すると、そのカビの胞子が空気中に飛び散って、様々な健康トラブルを引き起こす可能性があります。

アレルギー性鼻炎や喘息、アトピー性皮膚炎などの症状が悪化するのはもちろん、カビの種類によっては肺炎や気管支炎などの呼吸器の病気を引き起こしたり、「シックハウス症候群」の原因になったりすることもあります。特に小さなお子さんやご高齢の方、アレルギー体質の方は、より影響を受けやすいので注意が必要です。

「なんだか最近体がだるいな」「風邪でもないのに咳が出る」「鼻炎がひどくなった気がする」といった症状がある場合、もしかしたら夏型結露によるカビが原因かもしれませんよ。

3. シロアリさんも寄ってきちゃうかも

シロアリは、湿った木材が大好物なんです。

夏型結露で木材がジメジメすると、シロアリにとって「ここ、最高」って場所になって、被害を受けるリスクがぐんと高くなります。シロアリの被害も、カビと同じように家の骨組みをボロボロにして、地震に弱くしてしまうんですよ。

なんで起こるの?夏型結露のメカニズム

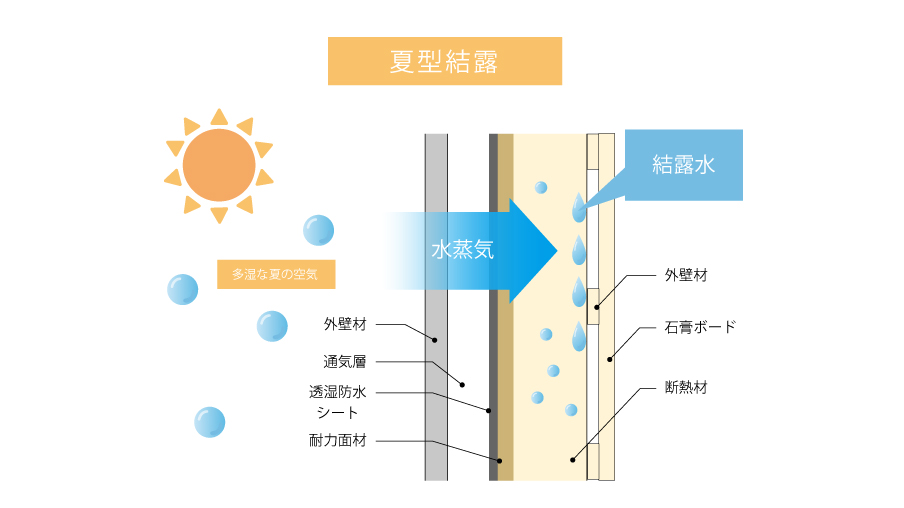

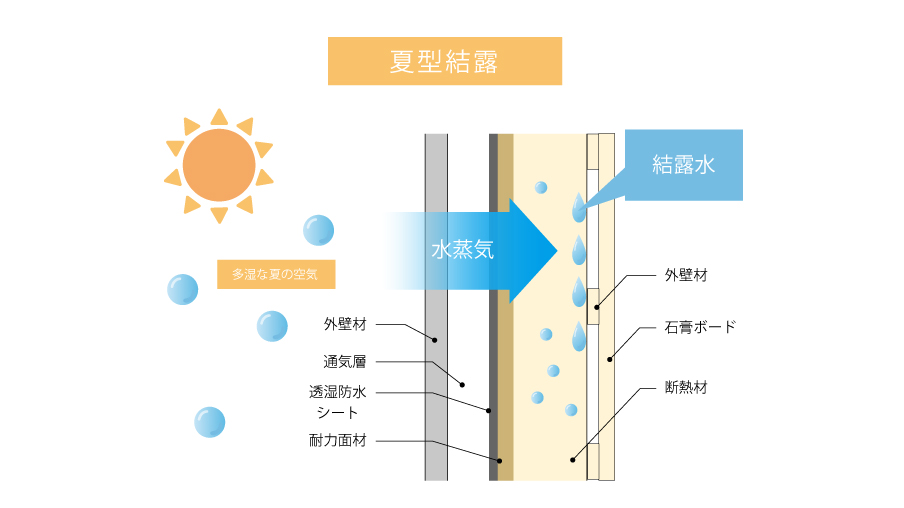

では、どうして夏型結露って起きるのでしょうか。その原因は、冬の結露と同じく「温度差」にあります。

冬の結露は、暖かくて湿ったお部屋の空気が、冷たい窓ガラスや壁に触れて冷やされることで、空気中の水蒸気が水滴になることで発生します。

一方、夏型結露は、これと逆の現象で起こるんです。

外の暑くてジメジメした空気が、エアコンで冷やされた壁や天井、床などの「冷たい部分」に触れることで、空気中の水蒸気が水滴に変わってしまう、というわけです。

特に、こんな時に夏型結露は発生しやすくなります。

※ エアコンをガンガンに効かせすぎているお部屋と、そうでないお部屋や外との温度差が大きい場合

例えば、日中エアコンを強く効かせているリビングの隣の、エアコンが効いていないお部屋や、外壁との間に大きな温度差ができると、壁の中で結露が発生しやすくなります。

根本解決!リフォームで夏型結露をストップ!

日々の対策も大切ですが、もっと根本的に夏型結露のリスクを減らして、快適なおうちを手に入れるには、家そのものの性能をアップさせるリフォームがとっても有効なんです。

1. 断熱リフォーム

夏型結露の大きな原因の一つが、断熱不足です。

壁、天井、床の断熱材をパワーアップ

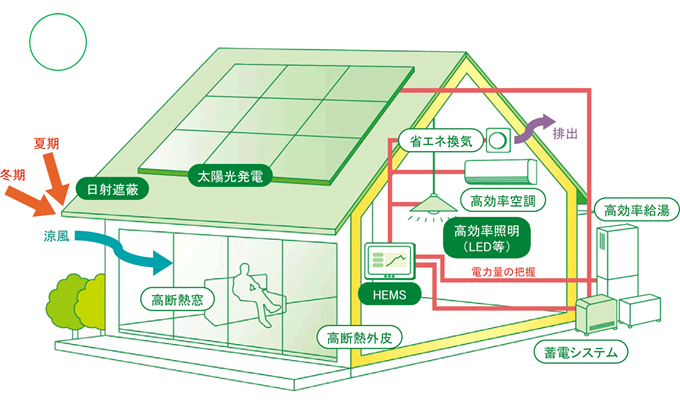

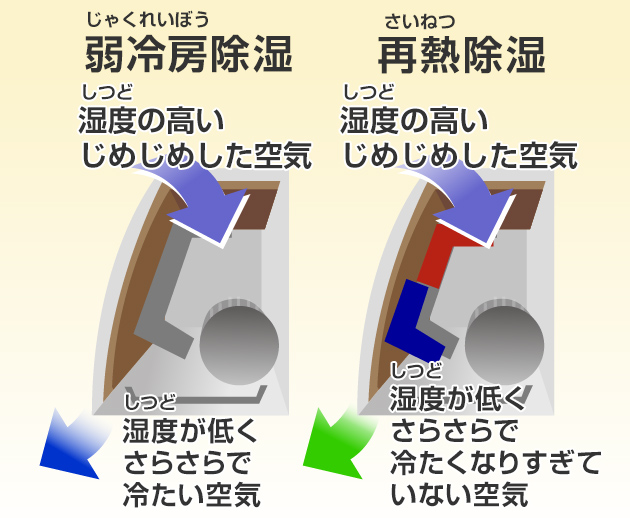

これによって、外からの熱が家の中に入ってくるのを防ぎ、家の中の冷たい空気が外に逃げるのも防いでくれます。結果的に、家の中の温度を一定に保ちやすくなり、エアコンを冷やしすぎなくても快適な室温をキープできるようになります。外壁と家の中の温度差が小さくなるので、夏型結露の発生を大きく抑えることができるんです。

内窓の設置や窓の交換(高断熱窓へ)

窓は、家の中で一番熱が出入りしやすい場所なんです。二重窓にしたり、Low-E複層ガラスなどの高断熱窓に交換したりするだけで、窓から逃げる熱をぐんと減らすことができます。

2.湿気をシャットアウト。防湿層の補強

壁の内部などで、外からの湿気が家の中に入ってくるのを防ぐ「防湿層」が傷んでいたり、そもそもなかったりする場合は、防湿層をしっかり補強するのが効果的です。これによって、湿気が壁の中に入り込むのを防ぎ、結露の発生を防いでくれます。

3. 計画的な換気システムを導入

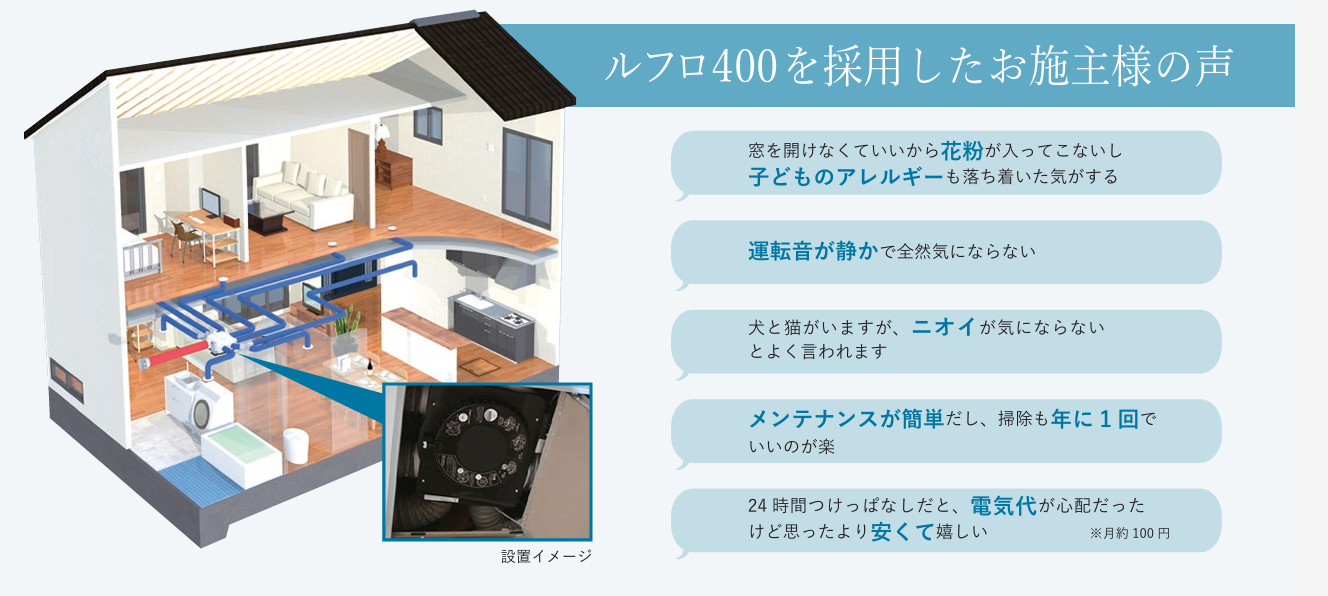

「高気密高断熱」の家では、計画的に換気を行うことがとっても大切になります。

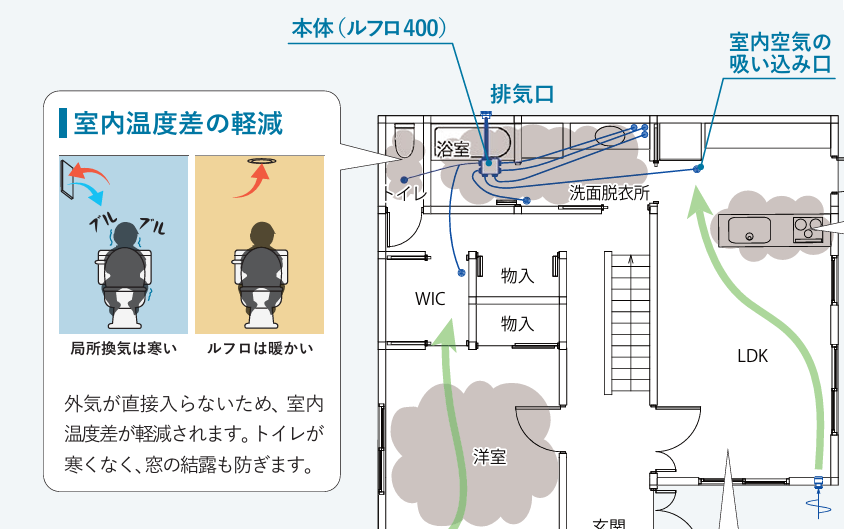

24時間換気システムを導入

いつでも新鮮な空気を家の中に取り入れて、湿気や汚れた空気を外に出すことで、家の中の空気環境をいつもきれいに保てます。これで湿気がこもりにくくなり、結露の発生を抑えることができるんです。熱交換型の換気システムなら、換気でエアコンの効きが悪くなるのも抑えられますよ。

小屋裏や床下の換気を強化

これらの場所も湿気がこもりやすく、夏型結露が発生しやすい場所です。換気扇をつけたり、空気の通り道をもっと作ったりして、空気の流れを良くすることが重要です。

そもそも、夏型結露を起こさない家づくりって?

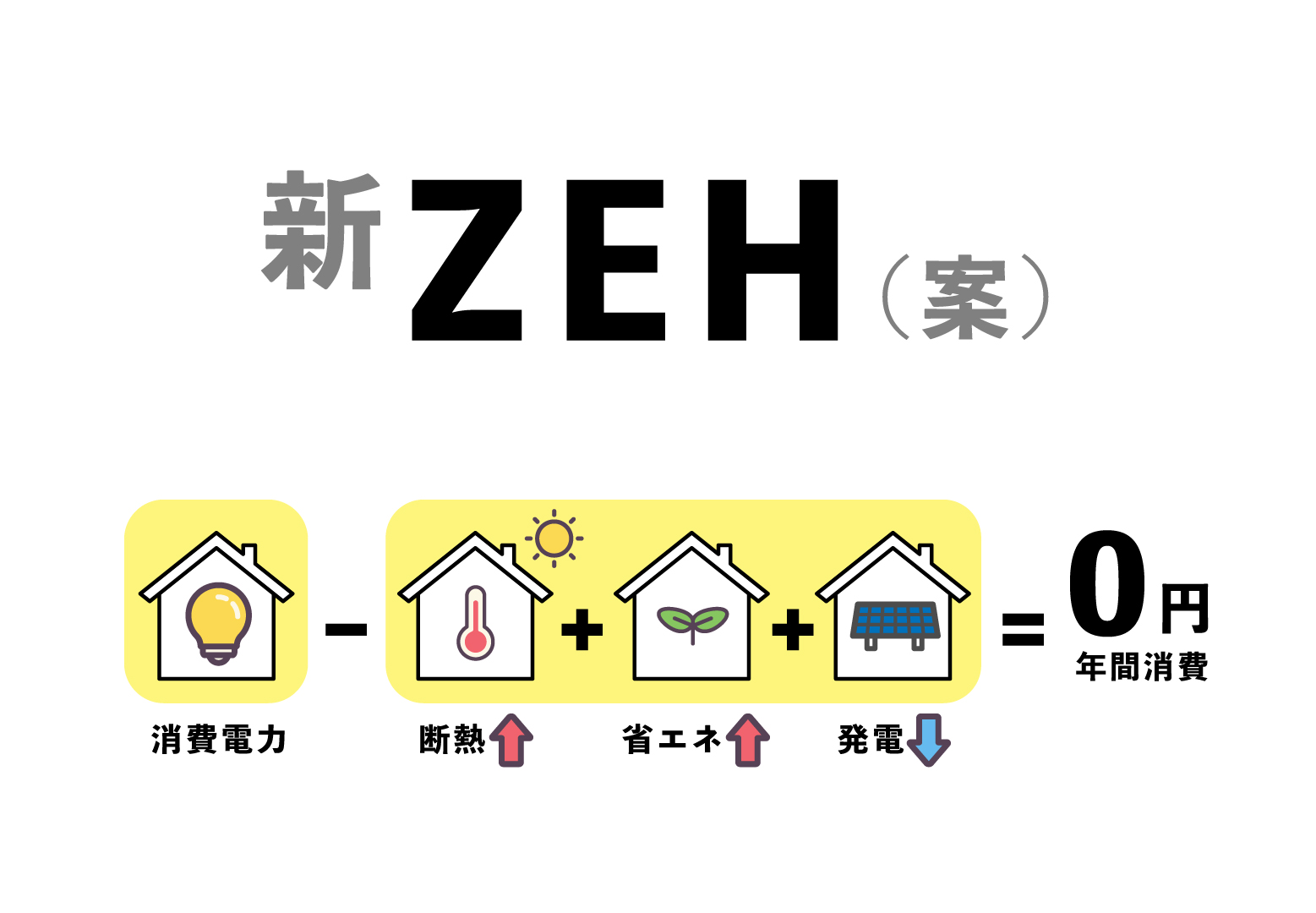

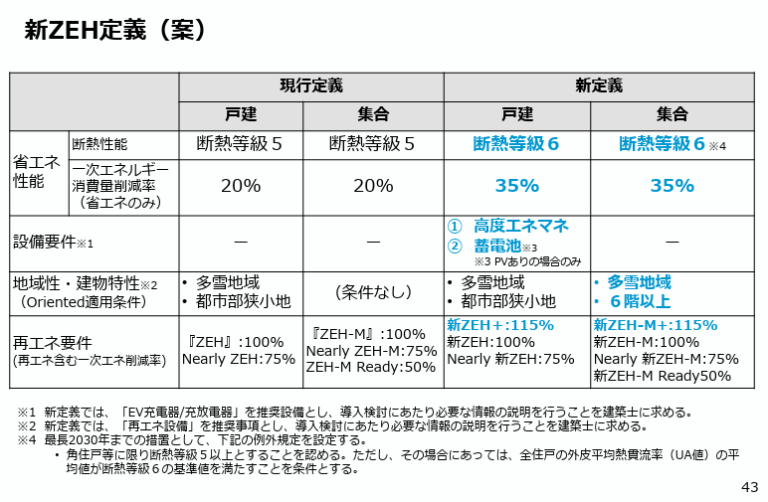

ここまで夏型結露の対策についてお話ししてきましたが、一番理想的なのは「夏型結露が起きない家」を最初から目指すことです。もし今、新築や大規模なリノベーションを考えている方がいらっしゃったら、ぜひ次の点に注目してほしいと強く思います。

新築や大規模なリノベーションを考えるなら、高い断熱性と気密性で快適かつ省エネな暮らしを叶え、湿気の侵入を防ぐ防湿層の適切な設計と丁寧な施工、さらに十分に乾燥した腐りにくい丈夫な木材を選ぶことが、夏型結露を防ぎ、長く健康な家を保つために非常に重要です。

まとめ:大切な家と家族の笑顔を守るために

梅雨が明けて、いよいよ本格的な夏を迎えるこの時期は、まさに夏型結露が発生しやすい季節です。目に見えないからといって放っておくと、大切な家が少しずつ傷んでしまい、気づかないうちに家族の健康を損ねてしまう可能性もあります。

といった日々のちょっとした心がけで、夏型結露のリスクを減らすことができます。

そして、もし「うちの家は大丈夫かな」と少しでも不安に感じられたら、ぜひ一度、私たちプロにご相談ください。家の状態をしっかり診断して、最適なリフォームプランをご提案させていただきます。

夏型結露対策は、将来の快適な暮らしと、ご家族の健康を守るための大切な投資です。ココファミーユ|夢工房は、地域の皆様の住まいが、いつまでも安全で快適であるよう、全力でサポートさせていただきます。

この夏も、皆さんが健康で快適に過ごせますように。