奈良県天理市で自然素材と快適な暮らしを提案するココファミーユ|夢工房スタッフです。

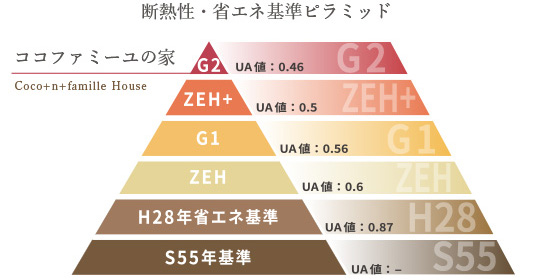

去年2022年4月に断熱等級5(ZEH基準)、10月に等級6・7が新たに設けられました。

その以前は2000年4月につくられた断熱等級4(2025年義務化予定)が最高等級でした。

22年ぶりの断熱等級の新設はお家づくりの新しい快適性の指標としてすごく役立つと思います。

この記事では、上位等級についてご紹介していきます。

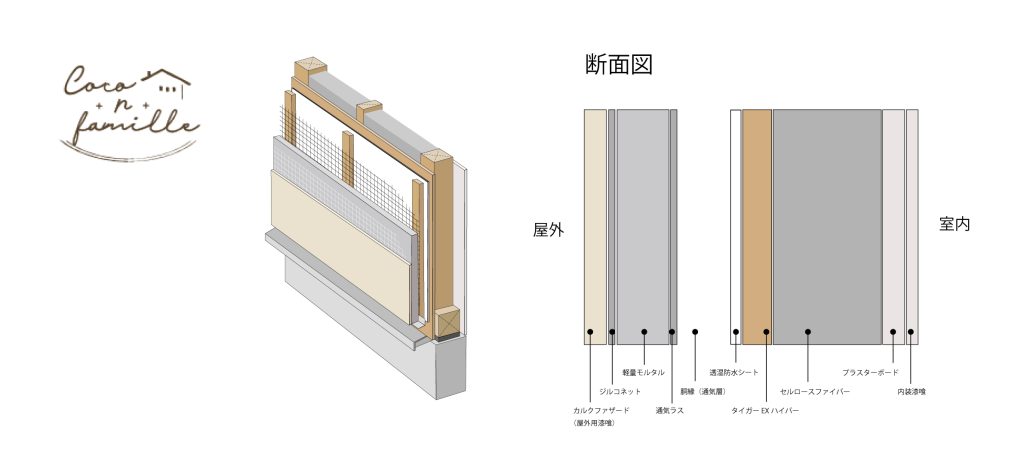

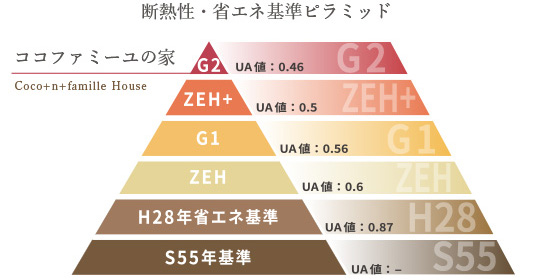

ココファミーユ|夢工房は標準仕様で等級6、HEAT20 G2

ココファミーユ|夢工房のお家では標準仕様で断熱等級6です。

上にも書いたように22年間も!長い間、断熱等級は変わりませんでした。

車で言うと

プリウス初代が発売期間が1997年~2003年ですから、すごく昔の感じがしますよね。

その間、あまり性能値としては高くない断熱等級4を「最高等級」と表示されていることを危惧し、

新しい温熱環境を検討する研究会がつくられました。

それが

東京大学 名誉教授 坂本 雄三先生を理事長とし、

近畿大学 副学長 岩前 篤教授らを理事とする

「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」

略称、「HEAT20」です。

HEAT20は研究の結果、3つの断熱性能ランクを示しました。

それが

・HEAT20 G3

・HEAT20 G2

・HEAT20 G1

HEAT20 G1→HEAT20 G2→HEAT20 G3との順で断熱性能が上がっていきます。

一番下の性能ランクHEAT20 G1ですら、国の定める断熱等級4(当時、最高等級)を軽く超える性能ランクでした。

断熱等級4を超える性能の住宅を標準仕様で建てている建築会社はこぞって、このHEAT20での性能ランクでその性能を示しました。

なので、ココファミーユ|夢工房もHPに『HEAT20 G2』と表示しています。

ちなみに

このHEAT20の研究により、

HEAT20 G3≒断熱等級7

HEAT20 G2≒断熱等級6

HEAT20 G1≒断熱等級5

と概ねHEAT20と同等基準で

2022年に上位等級が新設されていることを考えると

「一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会」の見据えた先が現実になっていっていますね。

HEAT20 G2グレードでの暮らし

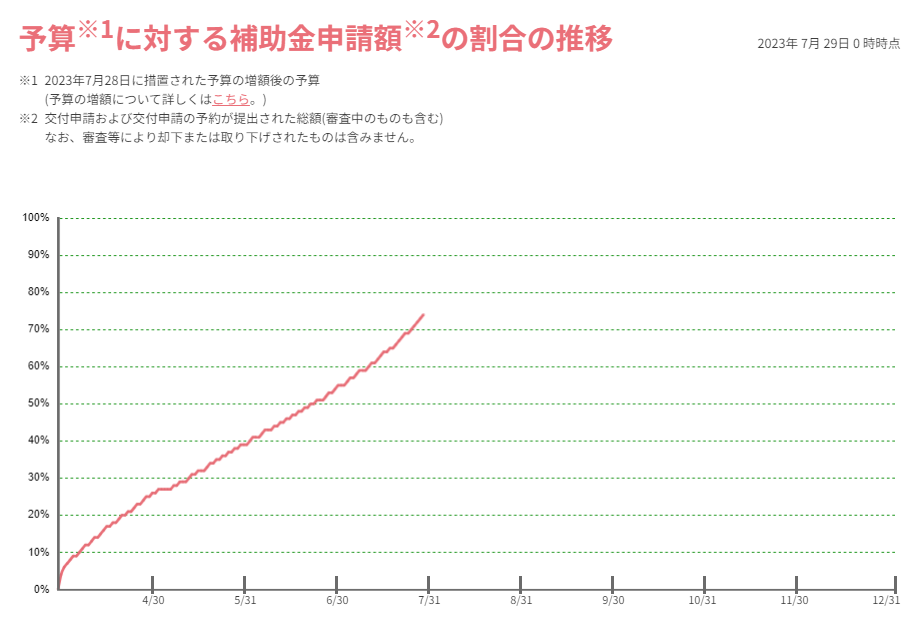

断熱等級6、HEAT20 G2での暮らしを視覚化した資料がLIXILさんにありました。

LIXIL ヒートショック予防啓発活動 2020年11月24日ニュースリリース

大阪南港にもあるLIXILの住まいStudioで各部屋が実際につくり、部屋の温熱環境を調べている様子。

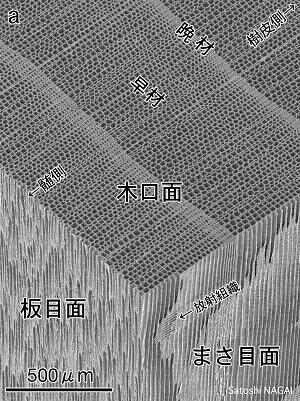

昔の家:昭和55年基準

今の家:省エネルギー基準平成28年基準(断熱等級4)

これからの家:HEAT20 G2(断熱等級6)

サーモグラフィ画像では赤や白がもっとも熱く、濃い青がもっとも冷たくなって表示されています。

昔の家と今の家では腰の高さあたりで層(下部:青 上部:緑)ができているがわかります。

昔の家では足元寒いのはわかりますが、今の家でも寒そうです。

また、HEAT20 G2(断熱等級6)では部屋の上下での温度差が少ないことがわかります。

下部図の右のグラフを見ると

昔の家:上下温度差5.9℃

今の家:上下温度差4.5℃

これからの家:上下温度差2.0℃

温度差だけでなく、室内温度が高いことがわかります。

また左図では別の部屋とも温度差も少なくなっていることがわかります。

冬場にリビングから出ると「寒い」と感じることが少なくなります。

HEAT20 G2グレードのお家では、

子どもさんのお風呂上りに、急いで拭き上げる必要がなくなったと

お客様からも喜びをいただきました。

住んでいた賃貸から大きく暮らし方が変わったとのこと。

からだへの負担も減る!?

住まいStudioで断熱性の違う各部屋に50分間入室してからだにどんな影響があるか?

と言う実験が行われたそうです。

左図は、

足の甲の温度2℃温度が違う。とはいえ、断熱性能が違うと足元温度約6℃の差がありますから、体の中で寒さを感じ、体温を上げていることがわかります。

体温を上げるために血管を収縮し、心拍数を上がってしまっています。

HEAT20 G2グレードでこれらの無意識的な無理をしなくてよくなります。

慶応義塾大学の伊香賀俊治教授らが発表したら「健康維持がもたらす間接的便益(NEB)を考慮した住宅断熱の投資評価」では、これらの無理のない暮らしが、間接的便益(NEB:医療費+病気にならなければ得られる所得)が年間58,632円と指標をだしています。

TVなどでよく言われる経済効果などのようにあくまで計算上ですが、平均で年間58,632円の少なくない経済効果も出るようです。

快適がふつうな暮らしに

ココファミーユ|夢工房では快適な暮らしがふつうの暮らしだと思いながら暮らしてほしいと考えています。好きなデザインのなかで、お家が落ち着くと快適に暮らしてほしい。

そして、将来にわたって、住宅性能に不安にならない家。

だからこそ、住み継いでいけると考えています。

2025年新築には断熱義務化が予定されていて、

段階的にその義務基準は引き上げられる予定になっています。

2030年ZEH基準、つまり断熱等級5(HEAT20 G1)にまで引き上げる予定と国の政策では発表されていますが、あまり認知されていないように思います。

そのため、建売ではZEH基準に満たない断熱性能のものもよく見かけます。と言うかほとんどそうなのでしょうか。

2030年はもうすぐそこ。

延期されても省エネルギーのためといつかは義務化されるように思います。

将来にわたって、その性能に自信を持って暮らしていけることがとても大事なことだと思います。

一緒に家族にとって良いお家をじっくり考えていきましょう。

お気軽にご相談ください。